r

r r

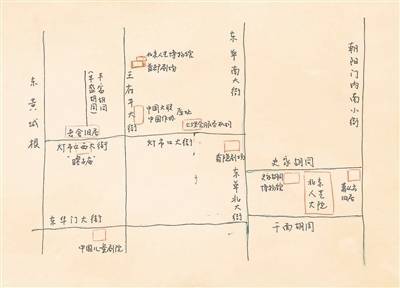

r r绘图/高申创盈在线r

r绘图/高申创盈在线r高申

r若以老舍先生早年和暮年的人生轨迹来梳理北京城,或许你会发现,他早年的生命轨迹主要是在西城区及西郊。比如,老舍先生出生的地方,是西城区的小杨家胡同;开蒙的地方,是西城区正觉胡同内的正觉寺;就读的小学,在西城区西直门大街内的南草厂;就读的中学,先后是西城区富国街的第三中学、丰盛胡同与端王府夹道的北京师范学校;他还曾在西山卧佛寺的东跨院养病;在西山八大处、石景山的模式口古道疗愈散心;老舍母亲的老家,在西北郊北土城的“黄亭子”(距离“蓟门烟树”不远);其父母的坟地,则是西直门外明光村附近。而老舍先生暮年的生命轨迹,则主要在东城区一带。在这秋风飒飒、云卷云舒的时节,咱们就来跟着暮年的老舍先生遛个弯儿吧。

r史家胡同与老舍

r行程起点,定在史家胡同东口。其实,老舍先生的万年寓所,应该在灯市口西大街路北的丰富胡同(当年叫丰盛胡同),但为着不走回头路,咱们将起点放在史家胡同东口。

r史家胡同东口路南,第一处院落是2号(老门牌64号)。虽说这是一处规模不大的院落,但居住着与老舍先生有关的文化人。此人,名叫萧从方。他比老舍小五岁,早年毕业于北京大学文学院。后来,通过北大教授罗常培结识了老舍先生。1931年,在老舍与胡絜青的婚礼上,萧从方(后以萧伯青名行世)担任伴郎。1938年3月,中华文艺界抗敌协会在武汉成立,老舍被推为“文协”负责人,萧伯青则是他麾下唯一的专职干事。随后,萧又同老舍一道撤至重庆。在寓居北碚的那段艰苦岁月里,他们朝夕相处,成为知己。

r1950年3月,萧伯青夫妇入住史家胡同。那时,萧担任出版总署编审局的编审。自老舍搬入丰富胡同,两人在逢年过节时,都要聚在一起小饮一番。萧伯青才华横溢,却为人谦逊。老舍先生逝世后,萧写了许多回忆文章来怀念他,还提供了许多鲜为人知的史料,留下了几十封与老舍的通信。正因如此,我们推知,上世纪50年代初期的老舍先生,有时会走穿整条史家胡同,来寻访老友。

r自史家胡同东口一路向西,没走多远,路南的8号院便赫然映入眼帘。何以“赫然”?因为它的大门气派。因何气派?由于这里曾是同仁堂乐家的住宅。老舍与同仁堂有缘,更与这里居住过的文化人、学者有缘。北京日报首任社长范瑾居住于此,著名学者于光远等也居住于此。

r北京人艺宿舍大院往事并不如烟

r继续西行,走到史家胡同20号院(老门牌56号),这座大院至少有五六千平方米面积,纵贯史家胡同与干面胡同,这就是有名的北京人艺宿舍大院。

r从整体格局看,这大院可不是单一的四合院,其院落里套着若干小四合院。据《史家胡同》一书所记及当地朋友的说法:走进56号大门,右边是东西向的五间大北房,靠左边则是三间较小的平房。五间大北房前面是一条东西走向的狭窄的甬道,甬道的南侧又是七间北房,与这七间北房对称的是七间倒座儿南房。北房与南房之间是宽敞的庭院,院中有一棵主干挺拔枝叶茂密的核桃树和一棵芙蓉树,两丛黄刺梅。每当春夏之际,花开满枝,飘香四溢。从这座庭院的东侧穿过屏门是一座带走廊的东跨院,院里有建在基座上的北房和南房各三间,室内方砖墁地,玻璃门窗透光明亮。穿过这处院子再向南走至少还有两三重院落。在这些院落里种着梨树、桃树、海棠树、桑树、核桃树,还有杨树、柳树、松树,甚至有棵300年以上的老榆树,枝繁叶茂绿色葱葱。尤其是大门西侧,是一处有22间房独立的院落创盈在线,因里面种有几棵硕大的海棠树,一到开花的季节,整个院落美丽如画,于是这里成为人们津津乐道的“海棠院”。如今,这般景象早已消失大半,留存下来的,是北京人艺那并不如烟的往事。

r老舍与这座大院的缘分,不仅是他时常遛弯儿至此,更是他的作品,如《龙须沟》《茶馆》《骆驼祥子》等,皆由居住此地的人艺演员们呈现出来。

r根据史料记载:1950年,市长彭真给人艺布置任务,要拿出一部以“城市建设为市民”为主题的话剧。当时老舍刚刚接受周总理的邀请,从美国回来不久,他怀着对新中国老北京的深情,以精妙的手笔为当时的“老人艺”写出了思想性与艺术性高度结合的三幕六场话剧剧本《龙须沟》。这部戏开启了老舍和人艺长达16年的合作。

r按照《史家胡同》一书的表述:如果说首都剧院是老人艺们登台献艺的第一线,那么史家胡同56号院则是他们的大本营。《龙须沟》剧本的二度创造,就是在这座大院里,由焦菊隐闭门谢客七昼夜,理出《龙须沟》舞台演出脚本。最终,《龙须沟》一炮打响,成为中国现代话剧史上的经典之作。这部戏成功之后,新组建的北京人民艺术剧院,也于1952年6月12日在大院里正式成立。

r北京人艺建院初期,院部设在史家胡同56号,人艺的众多领导及演职员工,也都居住在这里。好友曾告诉笔者:“当年人艺的班底,是三大编剧:郭沫若、老舍、曹禺;四大导演:焦菊隐、欧阳山尊、夏淳、梅阡。因为郭沫若、老舍、曹禺三位先生的剧作多少年来都是北京人艺的镇院之宝,于是很多人都把人艺叫作‘郭老曹剧院’”。

r丰富胡同丹柿小院归国后所有作品在这里创作

r离开“郭老曹剧院”往西,中途经过史家胡同博物馆(里面的展陈中,也有老舍先生与北京人艺的内容),直到胡同西口,对面便是菊隐剧场。这里,曾经是北京人民艺术剧院的排演厅。当初,《龙须沟》就是在这里排演的。老舍先生经常到此观看彩排。

r自菊隐剧场北侧的灯市口大街一路往西,我们的行程将抵达老舍的寓所。灯市口大街路北,曾经矗立着一组朴实无华的建筑(今已消失),那是基督教公理会的所在地。1923年夏季,老舍曾到公理会地方服务团出任干事。当时的公理会,临灯市口大街有三间小房,那是老舍工作的地点。地方服务团办过妇女自救劳作所、贫儿学校、卫生宣传游行,还组织捕苍蝇、种牛痘等活动。

r很快,我们便走到灯市口大街与王府井大街的交汇处。如果南行,经过王府井天主堂,不远即是位于东华门大街路南的中国儿童剧场,在首都剧场建成前,北京人艺没有固定演出场所,这里便成为《龙须沟》等作品的演出地。1957年以后,老舍作为中国作家协会书记处书记之一,倡议每位作家为儿童写一部作品。他带头创作了童话剧《宝船》。《宝船》上演后,他亲自到儿童剧院,坐在小观众之中,同他们一道看戏。

r我们的行程还得折返向北,因为要去参观老舍旧居。从灯市口大街左拐进入西大街(也就是曾经的奶子府),再经过惠亲王旧址、富强胡同之后,便是丰富胡同了。

r老舍先生就住在丰富胡同。但他在世的时候,却没听说过这条胡同的名字。此话怎讲?因为彼时,这里一直叫丰盛胡同。昔日的北京,至少有两条名为丰盛的胡同。一条在东城,一条在西城。上世纪50年代初,老舍买下东城丰盛胡同的一套小院。自此之后,便经常有信函、包裹寄往西城丰盛胡同老舍寓所的趣事。

r抗战胜利后,老舍先生在海外生活了四年,直到1949年11月底才回到北京。一开始,他暂居北京饭店,不久他发现:先期到京的作家们差不多都住在公家分配的宿舍里。按照舒乙先生的说法:宿舍的环境比较嘈杂,老舍便萌生了单独购买一所小四合院的想法。他去请示周总理,问可不可以自己用稿费买一所小房。周总理感到奇怪,为什么要问这个问题?老舍答道:不图别的,只求安静,否则难以写作。周总理听罢,爽快答应。于是老舍托朋友找了这所小房。经过修整后,全家人团聚在一起,搬了进来。夫人买了两株柿子树栽在当院,小树长大后,秋天结出满树金黄色的火柿子,小院便有了一个雅号——丹杮小院。老舍先生归国后的所有话剧剧本、小说、散文、诗歌,都是在丹柿小院里创作的。

r王府井大街老舍频繁出入的地方

r值得一说的,还有消失的风景。就在丰富胡同南侧,隔着灯市口西大街,曾经有一座规模不大的寺庙建筑。在舒乙先生所著的《老舍的人文地图》中,如此描述道:解放后,庙里住了一群盲人。他们靠替别人算命为生。晚上回到庙里之后,弹拉吹唱,练习演奏,这些是他们沿街串巷时用的响器。小庙便有了“瞎子庙”的别号。

r一日,老舍在大街上遇见了一队回庙的盲人,便停下脚步问询他们近况。盲人们感谢政府,说没人敢欺负他们了,但人们觉悟提高了,也没人再找他们算命了。老舍去找彭真市长,建议成立一个盲人学习班,将来可以分配给文工团当伴奏员。彭真市长同意了。

r老舍随后以北京市文联的名义,在劳动人民文化宫里办起了盲艺人培训班。他自己带头讲课,还请了赵树理、罗常培等学者来上课。三个月后,盲艺人分配到各种文工团去当伴奏员。哪知,没过多久,盲人代表又来找老舍,说有的盲人被文工团退了回来,认为他们是“滥竽充数”。老舍又去找彭真市长。彭真说,你去找民政局,让他们帮助办一个盲人工厂。这个工厂后来办成了,便是香山盲人橡胶厂。出门遛弯儿,捎带管管杂事,就是老舍先生的性格,也是他做人、做事的态度。

r看罢老舍旧居,折返至王府井大街。沿街北行,东侧商务印书馆涵芬楼书店和中华书局的读者服务部灿然书屋身后的高楼,曾经是中国文联、中国作协的办公地点。当年,老舍步行几分钟,就可以来这里开会、欣赏文艺节目。

r再往北走,就是此次行程的终点:首都剧场。这座1950年代中期建成的剧场,是北京人艺的专属场地。首都剧场落成后,北京人艺有了自己的排演厅。在剧场的三楼,曾经无数次地出现老舍的身影。他来人艺,朗诵自己创作的剧本,看演员排练。根据经历者的说法:每次赶上老舍先生朗诵剧本,都是一次文艺沙龙盛会。据说周总理也经常来,而老舍先生讲笑话,每每引得周总理捧腹大笑。

r对了,来到首都剧场创盈在线,别忘了参观一下北京人艺博物馆。这里展陈着不少与老舍相关的照片、文物。老舍先生的几部名剧,都有详细的介绍呢。

r淘配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。